その体重増加、病気かもしれません

健康的に痩せたい。体重管理が難しい…。

そんなお悩みを解決する第一歩として、

まずはBMI*をチェックしてみましょう。

*BMI:身長と体重から計算される肥満度の指標

※半角数字で入力してください

あなたのBMIは…

チェック結果

INDEX

監修:

東邦大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野 教授/

東邦大学医療センター佐倉病院 院長補佐

齋木 厚人(さいき あつひと)先生

肥満と肥満症、

何が違うの?

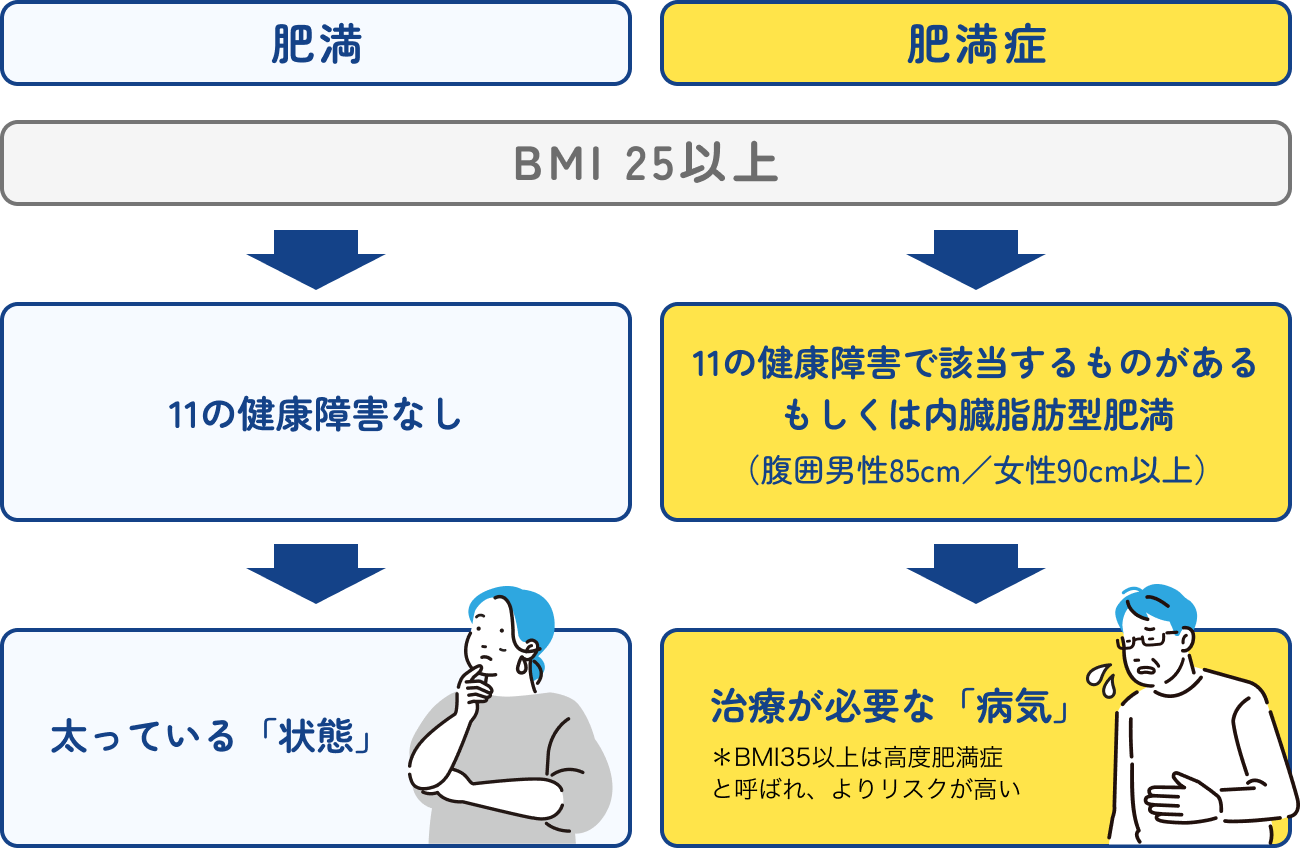

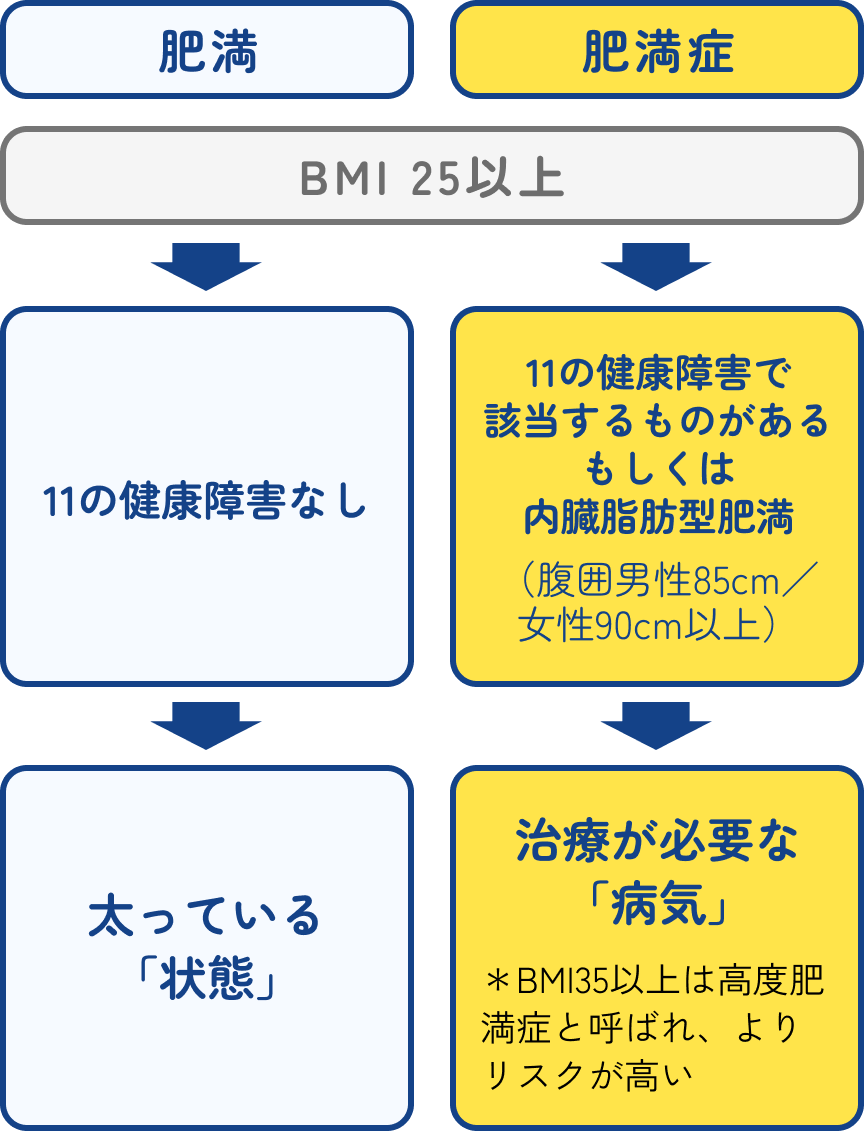

肥満と肥満症は同じように思われるかもしれませんが、実は違うものです。肥満は体重が増加し、太っている「状態」を指します。一方、肥満症は医学的に減量が必要な「病気」であり、治療の対象となります*。

*一般社団法人日本肥満学会 編集:肥満症診療ガイドライン 2022, ライフサイエンス出版, p.1, 2, 2022より一部改変

肥満と肥満症の違い

最初のBMIのチェック結果と、健康障害の数をもとに、肥満症の可能性があるかチェックしてみましょう。

あなたのBMIは…

※半角数字で入力してください

▼ 併存する健康障害の数は?

肥満症に分類され得る「11の健康障害」には、以下があります。現状で当てはまるものがあればチェックしてみましょう。

チェック結果

肥満・肥満症によって

将来の健康リスクが

高まる可能性が

肥満に該当しても「日常生活に支障がないから問題ない」と思う方もいるかもしれませんが、肥満の状態が続くと、将来的に脳梗塞や心筋梗塞、慢性腎臓病、認知症などにつながる可能性があります。また肥満だけではなく、実は肥満症が隠れている場合もあります。

脳梗塞・心筋梗塞・

慢性腎臓病のリスクに

肥満は、脳梗塞や心筋梗塞、慢性腎臓病の発症リスクを高めるといわれています*。たとえば日本で行われた調査結果からは、肥満の状態であると将来的にたんぱく尿(尿の中に基準値以上のたんぱく質が排出される状態)を生じるリスクを高め、腎臓の機能低下につながる可能性があることが示唆されています * *。

*Alfaris N et al. Gastroenterol Clin North Am. 2023; 52(2): 277-293.

*

*Yoshida

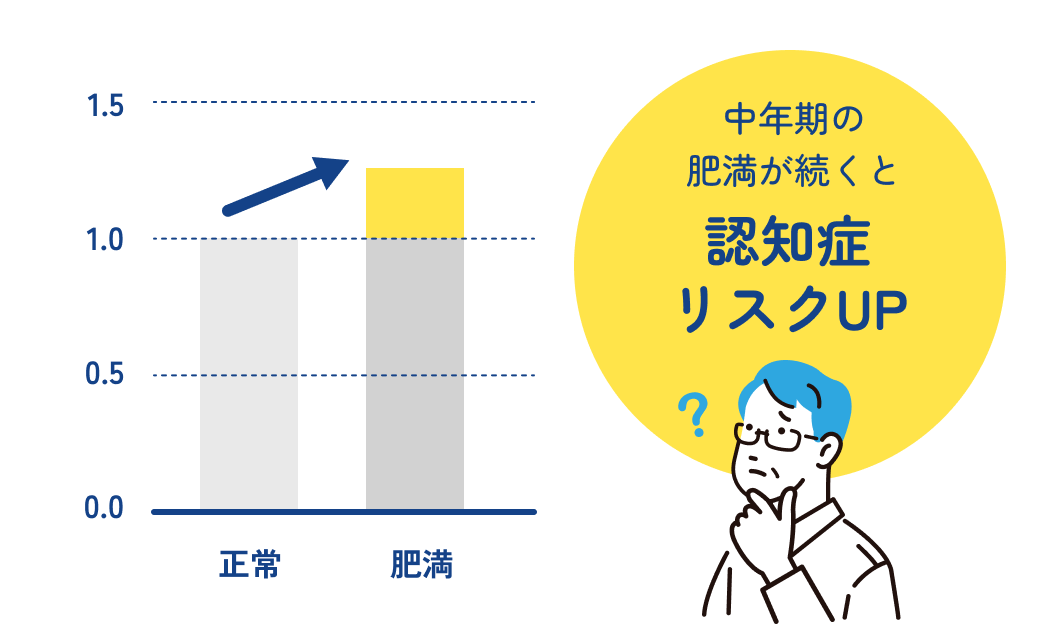

認知症リスク上昇の

報告も

中年期の肥満は、認知症リスクの1つであることがわかっています。これまでに行われた14の研究を分析した結果、中年期に肥満の状態だと、あらゆるタイプの認知症リスクが1.31倍高くなることが報告されています。

Y. Qu et al. Neurosci Biobehav Rev. 2020; 115: 189-198.

今このタイミングで、

医療機関で相談を

誤解されがちですが、肥満や肥満症は「自己責任」で起こるものではありません。正しい減量方法、肥満症の健康リスクなどについて気になる場合は、医療機関に相談してみましょう。

また30〜40歳代の男女を数十年にわたり追跡した調査では、中年期の持続的な減量によって慢性疾患発症などのリスクが抑えられることが報告されています*。今、このタイミングで医療機関で減量について相談してみませんか。

*Timo E Strandberg et al. JAMA Netw Open. 2025; 8(5): e2511825.

肥満症の

治療法について

肥満症は治療によって改善が期待できます。肥満症の治療の目的は、単純に体重やBMIを減らすことではなく、それによって健康障害を防いだり改善したりすることです。治療は、基本的に以下のような流れで行われます。

ライフスタイルの改善

ライフスタイルの改善

治療の基本は、ライフスタイルの改善によって減量を目指すことです。まずは、3〜6か月で現体重の3%以上の減量が推奨されています。たとえば、体重80キロであれば2.4キロ以上減量することが目標になります。目標を達成した場合は、健康障害の状態をふまえて減量目標を改めて設定し、治療を続けていくのが基本です*。

*一般社団法人日本肥満学会 編集:肥満症診療ガイドライン 2022, ライフサイエンス出版, p.2, 3, 69, 2022より一部改変

治療内容の例

-

食事療法

食事の「量」の改善や、栄養をしっかり摂るための食事の「質」の改善指導など

-

運動療法

ライフスタイルに合わせて、日常生活の中でできる運動の提案など

-

行動療法

毎日の体重測定の結果の記録、食事内容の記録 など

減量目標が

達成できない場合

薬物療法・外科療法

薬物療法・外科療法

ライフスタイルを改善しても減量目標を十分に達成できない場合には、薬物療法や外科療法を行うことがあります。

治療内容の例

-

薬物療法

GLP-1受容体作動薬、食欲抑制薬、漢方薬などの選択肢が

-

外科療法

高度肥満症(BMI 35以上)に対する胃の一部を切除する外科療法など

どのような医療機関を

受診したらいいの?

肥満症を治療できる医療機関があることを知っていますか?将来の健康を守るために、肥満症を専門的に治療している医療機関へ、まずは相談してみましょう。

※お近くに受診できる施設がない場合は、まずはかかりつけ医へ相談を

東邦大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野 教授/

東邦大学医療センター佐倉病院 院長補佐

専攻分野は代謝・内分泌学。肥満症の診療・研究の実績を有し、日本肥満学会 認定専門医・指導医・評議員、日本糖尿病学会 認定専門医・指導医・学術評議員などを務める。